par Aics-sr | Mar 14, 2025 | Moments d'histoire

Centre de fusion du renseignement de l’OTAN : centre névralgique des forces occidentales

Le Centre de fusion des renseignements de l’OTAN (NIFC) est situé sur la base de la Royal Air Force près de Molesworth, au Royaume-Uni. Son objectif principal est de recueillir et d’analyser des renseignements utiles aux dirigeants et aux unités de l’OTAN. Il sert également de centre de diffusion d’informations pour les États membres et d’autres comités de l’OTAN. Le centre permet aux dirigeants de l’OTAN de mieux comprendre les menaces qui pèsent sur la zone euro-atlantique. Le NIFC organise tout au long de l’année diverses conférences à vocation régionale ou de formation.

[ source ]

1 Devise, symboles et histoire

1.1 Mission

La mission du Centre de fusion du renseignement de l’OTAN est de fournir des renseignements aux commandants et aux unités concernés afin de soutenir les opérations et la sécurité de l’OTAN.

[ source ]

1.2 Symboles

source : site Internet du NIFC

Les images ci-dessus sont différentes versions du patch NIFC. Les deux patchs arborent la traditionnelle rose des vents blanche de l’OTAN, censée symboliser le rythme vers la paix.

[ source , source ]

1.3 Histoire

L’Alliance du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une alliance militaire multinationale. Depuis 1991, l’OTAN s’est développée et mobilisée pour répondre aux menaces. Les besoins politiques et sécuritaires de plus en plus divers des États membres ont rendu nécessaire la mise en place d’un appareil de renseignement plus centralisé et plus efficace. En 1996, l’OTAN a mené sa première opération sur le terrain en Bosnie. Au cours de cette opération, l’OTAN a recueilli ses renseignements par l’intermédiaire de cellules nationales locales. Ces cellules de renseignement ont apporté leur soutien aux forces déployées et au personnel de l’OTAN.

L’OTAN a continué d’accroître le nombre de cellules de renseignement actives à mesure que leurs opérations prenaient de l’ampleur. Ces cellules avaient également un précédent en matière d’échange d’informations entre elles, un concept qui allait être repris au sein du NIFC. Les événements du 11 septembre et l’invocation ultérieure de l’article V (qui stipule qu’une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres) ont motivé l’organisation du sommet de Prague. Le sommet s’est terminé par un mandat visant à rationaliser la structure de l’OTAN et à améliorer sa capacité à mener à bien de nouvelles opérations. C’est ce qui a motivé la création du NIFC.

Le NIFC est un protocole d’accord parrainé par les États-Unis. Il est devenu opérationnel en 2007. Le commandant du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE), le général James Jones, a fait pression pour augmenter le nombre de membres du personnel de renseignement et classer le NIFC comme une partie de l’OTAN. L’objectif du NIFC est de créer un appareil de renseignement plus cohérent pour l’OTAN et de combler les lacunes d’information au sein de l’organisation. Le NIFC crée des produits de renseignement qu’il diffuse ensuite au Commandement allié Opérations et aux pays alliés de l’OTAN.

[ source , source , source ]

2 Organisation

2.1 Place au sein de l’OTAN

Le principe de base de la coopération et du partage d’informations est au cœur du NIFC. L’objectif n’est pas de créer un cercle restreint d’individus au courant des informations classifiées, mais plutôt de partager des informations comme moyen de lutter contre les menaces et de mieux répondre à un paysage politique en évolution. Les États-Unis occupent le poste de commandant, même si les rôles de leadership à différents niveaux de l’organisation sont moins strictement définis.

Le Comité militaire de l’OTAN supervise le NIFC. Le Comité militaire est l’autorité militaire suprême de l’OTAN et est responsable de l’exécution des opérations et des déclarations. Ce comité est également chargé de recommander des stratégies militaires et de défense.

[ source , source ]

2.2 Structure organisationnelle

Le NIFC est composé de plus de deux cents professionnels du renseignement militaire, civil et de soutien provenant de vingt-huit États membres. Il dispose d’une personne de garde 24 heures sur 24, sept jours sur sept et soutient des opérations sur trois continents. Chaque nation dispose d’une « salle nationale » à l’extérieur du bâtiment physique du NIFC où des communications sécurisées entre les représentants et le gouvernement d’une nation peuvent être établies.

Le centre utilise une variété de techniques et de sources pour recueillir et synthétiser des renseignements. Le NIFC utilise les renseignements nationaux des pays membres, les renseignements de sources ouvertes (OSINT), les renseignements électromagnétiques (SIGINT), les renseignements géospatiaux (GEOINT) et les renseignements électroniques (ELINT).

[ source , source , source ]

2.3 Chiffres clés

Colonel de l’US Air Force Ty Gilbert : Commandant du NIFC depuis 2024. [ source ]

L’adjudant-chef de l’Armée canadienne (adjudant-chef) Shaun Prendergast : Il est le chef supérieur du commandement du NIFC. Il est également le principal conseiller du commandant du NIFC sur les questions touchant les États membres non commissionnés de l’OTAN. L’adjudant-chef Prendergast occupe ce poste depuis 2020. [ source ]

Amiral de la Marine italienne Giuseppe CavoDragone : Il est président du Comité militaire. En tant que président, il est l’officier supérieur de l’OTAN, le porte-parole militaire principal et le superviseur des actions et des fonctions du Comité militaire. Il aide également à superviser les opérations du NIFC. [ source ]

2.4 Recrutement

Exigences et méthodes

Pour faire partie du NIFC, et plus largement de l’OTAN, il faut être âgé d’au moins 21 ans, être ressortissant d’un pays membre, parler couramment l’une des langues officielles de l’OTAN (anglais ou français), avoir un diplôme d’études approprié et être éligible aux habilitations de sécurité. Les candidats doivent postuler directement sur le site Web de l’OTAN aux postes vacants correspondants au NIFC. Des stages sont également disponibles pour les étudiants universitaires qui répondent aux critères susmentionnés. [ source ]

2.5 Liens avec d’autres organisations importantes

Le Centre de fusion du renseignement de l’OTAN joue un rôle important dans le dispositif de défense et de planification de l’OTAN. Il fonctionne principalement comme centre de coordination et d’analyse. Cela signifie que, même s’il ne produit pas ses propres renseignements, il contribue à l’analyse des renseignements recueillis par les États membres. Le travail du centre est essentiel pour les États membres qui peuvent être confrontés à des menaces différentes, participer à une opération avec l’OTAN ou avoir besoin de personnel supplémentaire pour analyser les renseignements avec précision et efficacité.

[ source , source ]

3 L’avenir

Les menaces auxquelles sont confrontés les États membres et l’OTAN dans son ensemble sont de plus en plus diverses : agression militaire russe, opérations terroristes, cyberespionnage. L’OTAN doit être en mesure de recueillir des renseignements et d’élaborer des plans pour faire face à n’importe quel scénario, c’est pourquoi le NIFC revêt une importance cruciale. L’appareil de renseignement de l’OTAN va continuer à se développer et à devenir plus complexe à mesure que le paysage sécuritaire évolue. Il est probable que les capacités de renseignement du NIFC continueront à évoluer, que ce soit pour agrandir le centre ou pour créer d’autres centres dans le monde pour recueillir des renseignements sur le terrain.

Les efforts visant à moderniser le centre et à améliorer les capacités de renseignement de ses analystes se poursuivront. L’amélioration et la modernisation du système de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR) constituent l’un des objectifs les plus récents de l’OTAN. L’idée de protéger le C4ISR peut être transposée au NIFC en termes de protection des renseignements recueillis et de garantie que, en cas d’urgence, le centre restera opérationnel et accessible. Le partage du renseignement au sein de l’OTAN et entre ses États membres est un autre aspect qui continuera probablement à se développer face à l’évolution des menaces.

4 Conclusion

Le Centre de fusion du renseignement de l’OTAN est situé au Royaume-Uni et joue un rôle essentiel dans la collecte, l’analyse et la diffusion du renseignement. Ce centre se concentre sur les menaces qui pèsent sur la région euro-atlantique et, plus largement, sur les membres de l’OTAN. En utilisant diverses techniques de renseignement, le NIFC crée des rapports qui sont distribués aux États membres et au Commandement allié Opérations. La nature collaborative des rapports du Centre encourage les États membres à fournir leurs propres renseignements et à coopérer avec d’autres pays pour obtenir l’image la plus précise possible d’une situation donnée. Le NIFC contribue à informer le Comité militaire qui donne ensuite des conseils tactiques importants au reste du Conseil de l’Atlantique Nord.

par Aics-sr | Mar 14, 2025 | Moments d'histoire

Comment des espions australiens ont retrouvé le gang cybernétique russe responsable de la fuite de données de Medibank

Il suffit de demander aux cyber-espions australiens, qui ont profité d’une nuit arrosée de vodka dans un bar miteux pour démanteler une entreprise de plusieurs millions de dollars dirigée par des Russes douteux qui stockaient des données volées.

Il ne s’agissait pas de n’importe quelles données, remarquez bien.

L’ASD voulait tout savoir sur les relations des Russes et sur leurs réseaux sociaux et professionnels. (Neuf)

Il s’agissait d’un trésor d’informations les plus sensibles pour des millions d’Australiens qui avaient été dérobées à l’assureur santé privé MedibankPrivate en août 2022.

Ces 520 gigaoctets contiennent des noms, des dates de naissance, des adresses, des numéros de téléphone, des e-mails, des numéros Medicare, des informations de passeport et des informations de santé extrêmement personnelles dans 9,7 millions de dossiers ; une mine de matériel de chantage à exploiter.

Et il était là, assis sur des serveurs exploités par cinq Russes dans la ville industrielle obscure de Barnaoul, dans la plaine de Sibérie occidentale, à trois heures de route de la frontière du Kazakhstan, attendant simplement l’acheteur consentant.

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI

Les cyber-espions de la Direction australienne des signaux savaient déjà qui avait volé les données de Medibank.

Son nom est Aleksandr Ermakov, un hacker basé à Moscou qui a depuis été arrêté par les autorités russes pour d’autres crimes.

Mais la plus grande tâche pour ASD était d’identifier où sur Terre Ermakov le gardait.

Alexandre Ermakov. (DFAT)ZServers était déjà sur le radar des partenaires de renseignement australiens Five Eyes pour avoir des clients peu recommandables. (Fourni)

« Beaucoup de gens pensent que (la cybercriminalité) se limite toujours à un homme portant un sweat à capuche dans un sous-sol », explique Georgina Fuller, directrice de la lutte contre la cybercriminalité à l’ASD.

« Ils ne se rendent pas compte que ces types d’acteurs sont en réalité soutenus par un écosystème florissant d’entreprises illicites qui sont créées pour leur permettre de commettre leurs crimes. »

Heureusement, Ermakov avait été un peu négligent dans son art.

Comme tout criminel avide d’argent qui a connu quelques succès lucratifs, il était devenu arrogant, voire sûr de ne pas être attrapé.

Il pensait qu’il était trop bon.

Mais ASD a triangulé ses différents alias sur le dark web et ses connexions.

Cela a conduit l’agence basée à Canberra à soupçonner qu’Ermakov avait engagé une société de Barnaoul appelée ZServers pour stocker les données de Medibank.

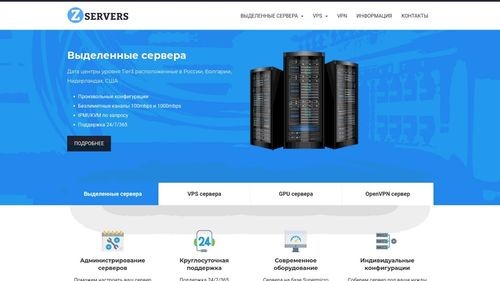

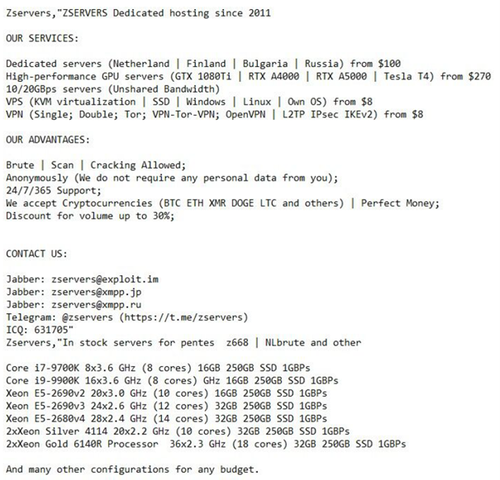

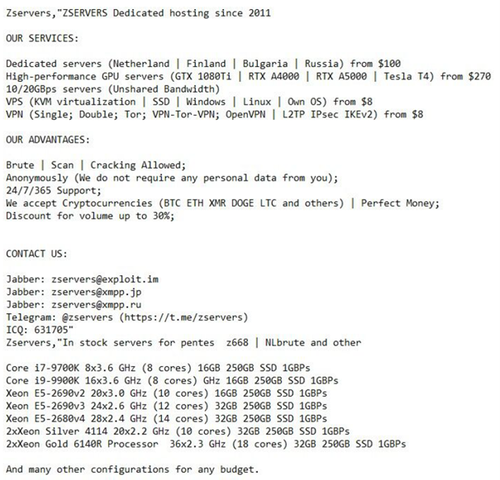

Zservers prétendait être en activité depuis 2011 et offrir divers services d’hébergement au monde criminel cybernétique (Nine)

En effet, ZServers était déjà sur le radar des partenaires de renseignement australiens Five Eyes pour avoir des clients peu recommandables.

Elle prétendait opérer depuis 2011 et offrir divers services d’hébergement au monde cybercriminel, notamment « Brute » pour l’entrée forcée dans les systèmes sécurisés, « Scan » pour l’évaluation des vulnérabilités et « Cracking Allowed », pour la pénétration et le vol.

Son marketing a également été un succès, à en juger par les quantités volumineuses de cryptomonnaies qui y ont circulé.

Aleksandr Bolshakov, 30 ans, était le chef, a constaté l’ASD.

Il avait deux lieutenants, Alexandre Mishin, également âgé de 30 ans, et Ilya Sidorov, âgé de 32 ans.

Le pirate informatique basé à Moscou, Aleksandr Bolshakov, est le chef présumé du cybergang. (Fourni par Neuf)Aleksandr Mishin (à gauche) et Ilya Sidorov (à droite), les lieutenants présumés de Bolshakov. (Neuf)

L’équipe de cinq membres de ZServers était complétée par Igor Odintsov, 30 ans, et le frère cadet de Bolshakov, Dmitriy, un haltérophile de 23 ans amateur d’armes à feu qui semblait offrir plus de muscles que d’intelligence à cette opération douteuse.

ZServers se vantait que son stockage de données était impénétrable pour les forces de l’ordre.

Il n’est pas rare que des entreprises du côté obscur d’Internet prétendent être un « fournisseur d’hébergement à toute épreuve ».

« Ce n’est que du marketing. Ils ne sont pas plus sûrs que n’importe quel autre service opérant dans cet environnement illicite », a déclaré Fuller.

L’équipe de Fuller a commencé à étudier méticuleusement les cinq Russes, en utilisant des analystes de cyberintelligence pour sonder les systèmes de l’entreprise, tandis que des linguistes et des psychologues comportementaux travaillaient ensemble pour profiler les joueurs.

DmitriyBolshakov, frère cadet d’Aleksandr Bolshakov, photographié à gauche. (Fourni neuf)Igor Odinstov, le cinquième membre présumé du cybergang. (Fourni Neuf)

Igor Odinstov, le cinquième membre présumé du cybergang. (Fourni Neuf)

L’ASD voulait tout savoir sur les relations des Russes et sur leurs réseaux sociaux et professionnels, en décryptant progressivement le fonctionnement de ZServers en tant qu’unité et en tant qu’entreprise.

« Ce processus prend des semaines, des mois et, dans ce cas, parfois des années », a déclaré Fuller.

« Mais le fait est qu’à la fin, nous sommes très, très certains d’avoir trouvé les bonnes personnes et nous comprenons tout à leur sujet.

« Nous savons où sont leurs points faibles, nous savons où ils sont les plus vulnérables.

« Notre objectif ici est de comprendre où ils sont vulnérables, ce qu’ils aiment faire, comment ils aiment vivre, afin que nous puissions adapter au mieux nos efforts de perturbation (et) ce qui va les frapper le plus durement. »

Les frères Bolshakov et leurs trois complices criminels ont transformé ZServers en une usine à millionnaires.

Au cours de la seule année écoulée, la société a généré 2 millions de dollars de revenus, en hébergeant toutes sortes d’activités de cybercriminalité, allant des campagnes de phishing, aux ransomwares, en passant par le blanchiment d’argent et les communications criminelles.

Parmi ses clients figurent le groupe de ransomware BlackCat et le créateur de logiciels malveillants LockBit.

Si vous avez reçu un SMS douteux au cours des deux dernières années, il y a de fortes chances qu’il ait été envoyé via les serveurs informatiques russes d’un endroit appelé Barnaul, qui est plus proche de la Mongolie, de la Chine et de la capitale kazakhe Astana que de Moscou.

S’il y avait un dollar tordu à gagner, ZServers serait probablement impliqué.

Mais voici le problème avec les cybercriminels : même s’ils aiment gagner de l’argent, ils aiment aussi le dépenser.

Les responsables des services de renseignement ont déclaré que les cinq membres du cybergang avaient tous un défaut : l’excès de confiance en eux. (Neuf)

« Eh bien, ils ne l’appellent pas un crime « hyber », a expliqué Fuller.

« Ils vivent ouvertement et à l’extérieur. Ils font des profits et ils vivent une très bonne vie en Russie.

« Ils aiment aller dans des endroits chaleureux et ils aiment passer du bon temps.

« Ils achètent de nouveaux jouets, des bateaux, toutes sortes de choses, et tout cela est basé sur les profits de la cybercriminalité. »

Le gang ZServer n’est pas différent.

Au fil des années, ils ont fait étalage de leur richesse.

Sidorov a acheté un ou deux bateaux rapides et a publié des photos de ski et d’aventures en plein air ; DmitriyBolshakov, l’aspirant homme debout, a posé avec des armes.

Mais les cinq membres du gang avaient tous une faiblesse : l’excès de confiance en eux.

Et pourquoi pas ? Leur activité était destinée à passer inaperçue.

Même pour le piratage le plus flagrant et le plus audacieux comme le pillage de Medibank, ZServers ne facturait que 50 $ US par mois pour un serveur dédié.

C’est une somme dérisoire pour une organisation criminelle qui espère obtenir des millions de dollars par chantage.

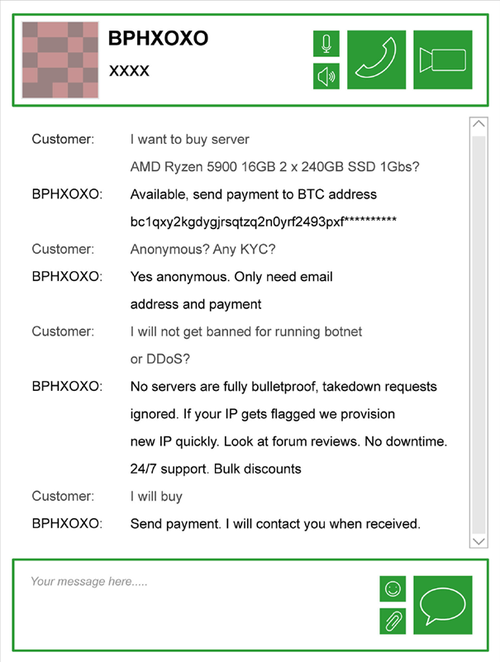

Une capture d’écran des interactions d’un client présumé sur le serveur. (Neuf)

Les hébergeurs dits « BulletproofHosters » gagnent de l’argent grâce au volume, et non grâce aux gros clients.

Il n’est pas étonnant qu’ils aient cru qu’ils s’en tireraient : plutôt que de risquer beaucoup d’argent à la fois, le modèle économique consistait à en prendre relativement peu, mais plusieurs fois.

« Ils pensent qu’ils sont invulnérables », a déclaré Fuller.

« Ils pensent que cette affaire ne sera pas examinée parce qu’elle est à deux ou trois étapes du crime réel. »

EN SAVOIR PLUS : Des images montrent la police en train de frapper un incendiaire présumé lors d’une arrestation à Melbourne

Abigail Bradshaw, directrice générale de l’ASD. (Neuf)

La directrice générale de l’ASD, Abigail Bradshaw, a déclaré que les ZServers sont à l’origine d’une myriade de cybercrimes ; éliminez-les et des centaines de criminels seront éliminés avec eux.

« Afin de nous assurer que nous ne jouons pas au jeu du chat et de la souris, nous évoluons vers les infrastructures critiques », a déclaré Bradshaw.

« Nous suivons depuis un certain temps ce que nous appelons les hébergeurs à l’épreuve des balles, en étudiant le fonctionnement de ces opérateurs.

« Ils offrent deux choses : l’anonymat et l’idée qu’ils sont en quelque sorte à l’abri des forces de l’ordre ou d’autres agences de renseignement.

« S’ils sont « à l’épreuve des balles », le TSA est leur kryptonite. »

Après avoir étudié le gang de Barnaul, ASD a beaucoup appris sur leurs habitudes sociales.

Et l’agence a décidé de faire grève alors que les cinq Russes étaient censés être en train de boire.

ASD a coupé l’accès des Russes à leur cloud et à leurs serveurs durs et a entrepris de supprimer les données.

EN SAVOIR PLUS : Avertissement de risque d’incendie extrême pour la journée la plus chaude depuis des années en Australie du Sud

ASD a coupé l’accès des Russes à leur cloud et à leurs serveurs durs et a entrepris de supprimer les données. (Neuf)

ZServers n’est qu’une des cibles cybernétiques offensives d’ASD.

« Au cours des 12 derniers mois, nos opérateurs ont été occupés sur une variété d’hébergeurs à toute épreuve », a déclaré Bradshaw.

« Nous avons supprimé environ 250 téraoctets d’informations qui ont été volées sur les réseaux australiens, américains, britanniques et auprès de victimes du monde entier. »

Leur anonymat ayant été brisé par une opération ASD minutieuse de deux ans et demi, les cinq Russes et leur entreprise ont été frappés de sanctions internationales.

Ils risquent d’être arrêtés s’ils voyagent à l’étranger et leur capacité à opérer en ligne est considérablement réduite.

Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que la capacité de détruire les données volées sur les systèmes de ZServers était essentielle car elle empêchait leur prolifération, leur commercialisation et leur monétisation sur le marché noir.

« Ces acteurs se vendent comme des petits pains, en prétendant être à la fois anonymes et à l’abri des balles, mais ils ne sont ni l’un ni l’autre », a déclaré Marles.

« Alexander Bolshakov est désormais en public avec ses quatre associés, et tout le monde sait désormais que ZServers est le facilitateur des attaques.

« C’est grâce au travail incroyable réalisé par l’ASD, mais en collaboration avec nos partenaires de la NSA aux États-Unis et du GCHQ au Royaume-Uni. »

Fuller a déclaré que les cybercriminels seraient surpris par les compétences extraordinaires d’ASD.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que les Russes savaient qu’ils avaient été capturés, elle a répondu : « Je pense qu’ils le savent maintenant, et j’attends avec impatience leur réaction. »

par Aics-sr | Mar 14, 2025 | Moments d'histoire

Des temps incertains s’annoncent pour la coopération entre les États-Unis et le Mexique en matière de renseignement

L’arrivée de nouveaux dirigeants des deux côtés de la frontière laisse présager une incertitude pour la coopération en matière de renseignement entre les États-Unis et le Mexique, mais plusieurs voies peuvent être suivies.

Le président Donald Trump avec l’ancien président mexicain Andrés Manuel LópezObrador dans la roseraie, juillet 2020. (Photo officielle de la Maison Blanche par Tia Dufour, http://tinyurl.com/3yekryzy ; PDM 1.0 DEED, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/)

Stephen Coulthart

La coopération entre le Mexique et les États-Unis en matière de renseignement est essentielle pour gérer les défis communs. Des opérations conjointes de renseignement ont permis de traduire en justice des chefs de cartels dangereux comme Joaquin « El Chapo » Guzman et ont aidé les autorités à traquer les migrations de masse clandestines, le trafic d’armes, les flux financiers massifs et le trafic d’êtres humains.

Alors que le Mexique voit un nouveau président arriver au pouvoir et que les États-Unis se préparent à mettre en place une nouvelle administration , une grande incertitude plane sur cette relation essentielle. La façon dont les services de renseignement coopèrent est essentielle pour comprendre les questions brûlantes telles que les armes, la drogue, la criminalité et l’immigration dans les deux pays.

Comment les relations entre les services de renseignement des États-Unis et du Mexique vont-elles évoluer au cours des cinq prochaines années, et quel impact auront les changements dans ces relations sur la sécurité des deux pays ? Pour élaborer des scénarios futurs, nous avons discuté avec d’anciens responsables américains et mexicains ainsi qu’avec des experts universitaires. À partir de nos discussions et en utilisant une technique de prévision simple, nous projetons trois scénarios potentiels : le statu quo, le plus dangereux et le moins probable.

Nous concluons que le statu quo – la relation actuelle tiède et transactionnelle – est l’issue la plus probable. Cependant, la réélection de l’ancien président Trump, dont la rhétorique sur les questions frontalières a souvent été volatile et lourde de sens, crée un niveau élevé d’incertitude et, avec lui, la possibilité que les deux pays entrent dans un scénario plus périlleux si la nouvelle administration s’engage dans des mesures agressives au sud de la frontière.

La relation sécuritaire étroitement liée et vitale entre les États-Unis et le Mexique

La sécurité des États-Unis et du Mexique est étroitement liée sur les plans géographique, économique et politique. Chaque année, plus de 800 milliards de dollars de marchandises circulent à travers la frontière. Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis , devant la Chine et le Canada.

Là où il y a un commerce légal, il y a aussi un commerce illicite. Selon une estimation de la RAND de 2016 , le marché américain de la drogue a atteint 150 milliards de dollars (ou 200 milliards de dollars en 2024, en tenant compte de l’inflation). Au cours des 30 dernières années, la coopération en matière de sécurité s’est déplacée d’une focalisation sur les organisations criminelles transnationales (OCT) vers une priorité donnée à la maîtrise des menaces terroristes après le 11 septembre. L’attention s’est à nouveau portée sur les OCT avec la crise de l’opium et du fentanyl ces dernières années .

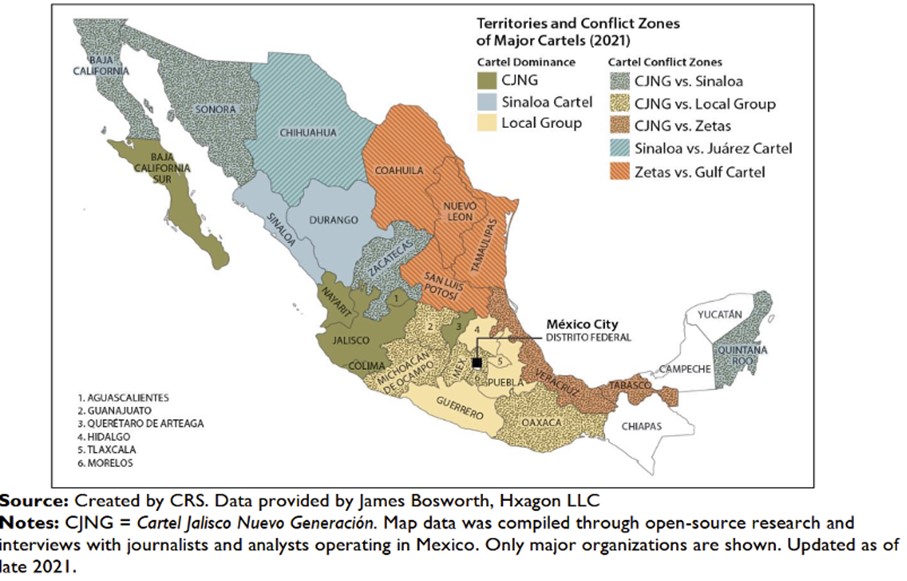

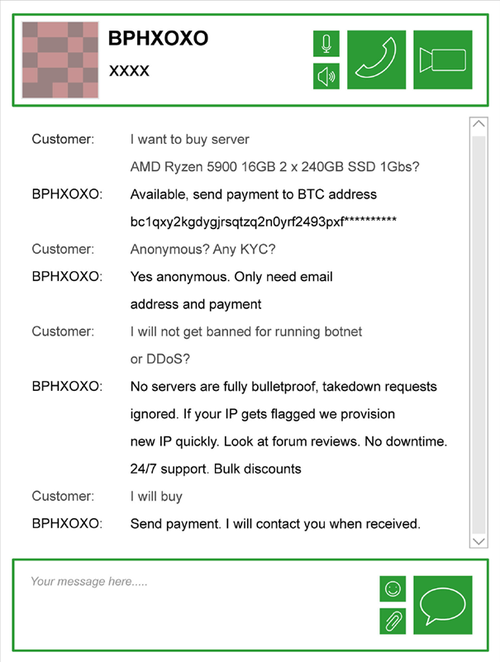

Les TCO représentent un défi de sécurité majeur pour les deux pays. La coopération en matière de renseignement est un élément essentiel de la relation car elle permet aux deux pays de gérer leurs problèmes de sécurité interconnectés. La violence liée au crime organisé a coûté la vie à plus de 460 000 Mexicains et causé plus de 100 000 disparitions au cours des 18 dernières années, transformant de vastes zones du pays en zones de conflit actif (voir Figure 1). Par conséquent, le Mexique a le troisième score mondial le plus élevé en matière de criminalité .

Les services de renseignements aident à combattre ces groupes, en fournissant des informations vitales telles que la localisation de barons du cartel de Sinaloa, comme Joaquín « El Chapo » Guzmán. Selon Nathan Jones, spécialiste de la violence du crime organisé au Mexique, les relations avec les services de renseignements « sont extrêmement importantes… à de nombreux niveaux… Elles sont essentielles pour améliorer l’état de droit ».

Figure 1. Zones de conflit TCO.

Le partage de renseignements permet également de gérer les problèmes de sécurité au nord de la frontière. Les deux pays ont mis au point un programme qui place du personnel américain dans les aéroports pour détecter les terroristes potentiels qui tentent de contourner les contrôles frontaliers américains en se rendant au Mexique. La lutte contre les TCO mexicains contribue à réduire le flux de drogues dangereuses comme le fentanyl. Les autorités mexicaines peuvent fournir des échantillons récents de drogues saisies pour aider leurs homologues américains à comprendre la puissance et la composition des dernières cargaisons de stupéfiants. Les renseignements sur l’immigration clandestine massive peuvent également aider à la répression à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Malgré l’importance de la coopération en matière de renseignement entre les États-Unis et le Mexique, les autorités ne l’ont pas institutionnalisée aussi complètement que d’autres relations de renseignement. Les États-Unis n’ont pas désigné le Mexique comme l’un de leurs pays alliés non membres de l’OTAN , contrairement au Chili ou au Pakistan. Ce statut offre « certains avantages dans les domaines du commerce de la défense et de la coopération en matière de sécurité » et « est un puissant symbole de la relation étroite que les États-Unis entretiennent avec ces pays ». Bien que certains cadres institutionnels existent pour le partage de renseignements entre les États-Unis et le Mexique, comme le Cadre du bicentenaire de 2021 , ils ne sont pas suffisamment solides pour répondre efficacement aux défis communs en matière de sécurité.

Les lacunes de la coopération en matière de renseignement sont dues à des problèmes structurels. Le Mexique a tendance à se concentrer sur les problèmes de sécurité intérieure, tandis que les États-Unis privilégient traditionnellement les préoccupations géopolitiques, ce qui crée des rôles divergents. La confiance est minée par les fuites et la corruption au sein du gouvernement mexicain , ce qui complique la collaboration. Les préjugés institutionnels américains entravent également le renforcement des liens, comme l’a souligné Ben Rohrbaugh, ancien directeur de l’application de la loi et de la sécurité des frontières au Conseil de sécurité nationale, qui a observé que le personnel de la CIA et du département d’État envisage rarement de faire carrière à Ottawa ou à Mexico. Cela limite le renforcement des capacités institutionnelles à long terme.

Une relation volatile et évolutive

Dans les années 1990, le Mexique a créé le Centre de recherche et de sécurité nationale (CISEN) pour faire face aux menaces intérieures telles que le mouvement zapatiste et les organisations terroristes. La collaboration entre les États-Unis et le Mexique en matière de renseignement dépendait alors largement des relations personnelles développées par les responsables de la sécurité et du renseignement mexicains et américains. Si la loi de 2005 sur la sécurité nationale définit la sécurité nationale et exige une collaboration au sein du Conseil de sécurité nationale du Mexique, son cadre a été appliqué de manière sélective par les administrations successives.

La coopération en matière de renseignement s’est intensifiée après le 11 septembre. La violence alimentée par le TCO pendant l’administration Calderon (2006-2012) a conduit à une « alliance sans précédent contre les cartels de la drogue mexicains, fondée sur le partage de renseignements sensibles ». Dans un article de 2013 , le journaliste du Washington Post Dana Priest a décrit comment la CIA et la Drug Enforcement Administration (DEA) ont fourni une formation à leurs homologues mexicains pour créer des unités contrôlées, des « tuyaux de renseignement » pour partager des informations et une variété d’équipements de surveillance.

Sous l’administration Peña Nieto (2012-2018), les autorités mexicaines contrôlaient étroitement la collaboration en exigeant que toutes les agences de sécurité et de renseignement américaines passent par le ministère de l’Intérieur . Elles ont néanmoins échangé des informations pour capturer Guzman, pour la troisième fois, en 2016.

L’administration Trump (2017-2021) a connu une politique incohérente et une collaboration tendue en matière de renseignement. En 2019, Trump a menacé d’imposer des droits de douane et a fait pression pour que le Mexique agisse comme un pays tiers sûr pour les migrants en attente d’entrée aux États-Unis. Washington a adopté une rhétorique agressive, notamment des propositions visant à bombarder des laboratoires de drogue en 2020. Depuis lors, les politiciens républicains ont préconisé le déploiement d’opérations spéciales pour cibler les barons des TCO et la désignation de ces derniers comme des organisations terroristes étrangères .

L’élection du président Lopez Obrador (2018-2024) a encore tendu les relations entre les États-Unis et le Mexique. Son parti de gauche Morena est devenu le premier du genre à accéder à la présidence. Obrador a transformé le CISEN en Centre national de renseignement (CNI), en déplaçant son attention vers les opposants politiques et en remplaçant les fonctionnaires civils par du personnel militaire. Bien que sa rhétorique nationaliste ait rejeté l’intervention américaine, il a ouvert la communication avec les agences de sécurité et de renseignement américaines, principalement à des fins symboliques.

L’ arrestation en octobre 2020 par la DEA de l’ancien secrétaire mexicain à la Défense Salvador Cienfuegos pour trafic de drogue a continué de mettre à l’épreuve les relations entre les États-Unis et le Mexique, le Mexique menaçant de mettre fin à la coopération en matière de sécurité. L’administration Trump a libéré Cienfuegos, mais l’incident a conduit à l’adoption d’une loi mexicaine de 2020 limitant le partage de renseignements américains, en particulier avec la DEA. Cependant, Homeland Security Investigations (HSI) a contourné ces restrictions, jouant un rôle clé dans les principales opérations du TCO , notamment l’arrestation des fils d’El Chapo et du chef de file Ismael « El Mayo » Zambada.

Le président Biden a adopté un ton beaucoup plus coopératif avec le Mexique que son prédécesseur. Les principaux responsables américains de la sécurité et du renseignement se rendaient régulièrement de Washington à Mexico pour rencontrer leurs homologues. L’ancien conseiller du chef de l’unité de renseignement de la marine, Manuel Balcazar, a vu ces voyages comme « un effort des décideurs américains pour comprendre le programme inexistant de renseignement et de sécurité d’Obrador ».

Ces dernières années, des arrestations de haut niveau ont eu lieu. Lors de son voyage au Mexique , la vice-présidente Harris a fourni des renseignements utiles pour arrêter Rafael Caro Quintero, l’individu responsable du meurtre de l’agent de la DEA Enrique Camarena. Cependant, les agences américaines n’ont pas partagé d’informations sur l’arrestation de Joaquin Guzmán et IsmaelZambada aux États-Unis avec les autorités mexicaines. Les fils de Guzmán et Zambada seraient en train de négocier des accords de plaidoyer avec le ministère de la Justice, en fournissant des informations sur les fonctionnaires mexicains impliqués dans les TCO. Par exemple, l’ancien secrétaire à la Sécurité publique Genaro Garcia Luna a été condamné à 38 ans de prison pour collaboration avec le cartel de Sinaloa.

Les deux pays ont des pistes pour renforcer leur collaboration au cours des cinq prochaines années. Cependant, un nouveau défi se profile à l’horizon : les services de renseignement russes augmentent leurs effectifs au Mexique. Cette augmentation est due en partie aux expulsions d’agents de renseignement russes après la guerre en Ukraine et en partie aux avantages stratégiques que représentent la proximité du Mexique avec les États-Unis et un environnement permissif . Par exemple, les services de renseignement russes peuvent utiliser le Mexique pour soutenir des agents secrets opérant au nord de la frontière et étendre la portée de Poutine pour cibler les critiques de son régime basés aux États-Unis.

La même dynamique existe avec l’influence de la Chine au Mexique. L’approvisionnement en précurseurs chimiques du fentanyl, la présence commerciale croissante des entreprises automobiles et de communication sur le territoire mexicain (dont certaines sont sanctionnées par le gouvernement américain) et, surtout, l’ambivalence du gouvernement mexicain compliquent encore davantage les relations bilatérales. Le Mexique est mal préparé à contribuer à ces défis géopolitiques. L’ancienne conseillère à la sécurité nationale du président du Mexique, Sigrid Arzt, nous a dit que « les agences de sécurité et de renseignement mexicaines manquent de capital humain adéquat pour comprendre et collaborer avec les complexités de l’agenda de sécurité régional et géopolitique ».

Coopération américano-mexicaine en matière de renseignement dans les années à venir

Nous avons élaboré trois scénarios pour l’avenir : le statu quo, le plus dangereux et le moins probable, en nous basant sur des facteurs clés. Les facteurs clés sont les forces sous-jacentes qui créent différents futurs plausibles. Par exemple, la croissance démographique est un facteur clé de la demande de services publics et de logements. Les analystes ont utilisé cette méthodologie de prévision dans divers domaines, de l’élaboration de l’ avenir de l’industrie pétrolière à l’éventuelle explosion d’une guerre nucléaire. L’objectif de cette méthodologie n’est pas de prédire mais plutôt d’étudier l’éventail des résultats possibles.

Les facteurs clés peuvent influer sur les résultats futurs, la confiance étant essentielle à la coopération entre les États-Unis et le Mexique. Sans confiance, le partage de renseignements est entravé, et la confiance entre les dirigeants est essentielle à la conclusion de nouveaux accords. Au cours des 30 dernières années, la confiance a fluctué entre les deux pays. L’alignement sur les questions de sécurité affecte également la coopération, variant en fonction des événements régionaux et des changements de dirigeants. Lorsque l’alignement est fort, comme dans les années 2000, les deux pays sont plus susceptibles de partager des renseignements.

Cette approche nous aide à déterminer les résultats probables, plausibles et imprévisibles (de base). L’objectif de la génération de scénarios n’est pas de suggérer qu’un résultat particulier se produira, mais d’aider les lecteurs à réfléchir à la manière dont l’avenir pourrait se dérouler.

Le scénario probable : poursuite de la coopération entre ennemis

Si les tendances actuelles se maintiennent, le scénario le plus probable est que la coopération entre les États-Unis et le Mexique restera la même que celle des dernières années, parfois conflictuelle et souvent transactionnelle. La confiance restera tiède, comme elle l’a été depuis l’arrestation de Cienfuegos en 2020 et les récentes détentions de Zambada et Guzman. En attendant, il pourrait encore y avoir une certaine convergence de vues sur des questions de sécurité comme la violence dans les zones frontalières.

Dans ce scénario, la coopération en matière de renseignement est transactionnelle. Les efforts de lutte contre les TCO du HSI se poursuivraient avec une coopération limitée des agences mexicaines. Les défis bilatéraux en matière de sécurité seraient résolus grâce à une certaine harmonisation du programme de renseignement criminel et à une certaine capacité de réponse. Les États-Unis continueraient de soutenir les efforts de dépistage du terrorisme dans les aéroports mexicains. Dans l’ensemble, le renforcement institutionnel des capacités de renseignement mexicaines se limiterait à l’amélioration des capacités de renseignement criminel, mais ne serait pas lié à la lutte contre d’autres menaces à la sécurité nationale.

Il y a de bonnes raisons de croire que le statu quo va perdurer. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a pris ses fonctions en octobre 2024, a mis l’accent sur le renseignement criminel pour lutter contre les organisations criminelles. Son chef de la sécurité, Omar Garcia, a déjà travaillé avec le HSI , facilitant ainsi la coopération. Sheinbaum a également demandé que toute collaboration américaine passe d’abord par le ministère mexicain des Relations étrangères , dont le Bureau des affaires nord-américaines répartirait les demandes dans l’ensemble du gouvernement mexicain.

Du côté américain, la politique étrangère de Trump est très transactionnelle, et nous pensons que cela conduira probablement à une relation de donnant-donnant stable. Comme le note un analyste , le traitement réservé par Trump à ses alliés est prévisible s’ils contribuent à leur « juste part ». Pour apaiser Trump, Sheinbaum doit démontrer qu’il effectue régulièrement des saisies de drogue de grande envergure, en particulier de fentanyl, et qu’il arrête les principaux barons du trafic, ce qui nécessite de renforcer les capacités des services de renseignement mexicains .

Nous estimons que le scénario de « l’ennemi juré » est le plus probable car, comme d’autres l’ont souligné , il existe tout simplement trop d’alignements sécuritaires et économiques entre les deux pays, même si la confiance reste faible. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que Trump fasse monter les enchères, en menaçant de modifier les termes des négociations, comme il l’a mis en garde fin novembre contre l’imposition de droits de douane contre le Canada et le Mexique si ces pays ne font pas un meilleur travail pour endiguer le flux de drogue et de migrants.

Le scénario le plus plausible et le plus dangereux : la faille totale

Dans le second mandat de Trump, la seule certitude est un niveau élevé d’ incertitude. Rohrbaugh note : « L’éventail des possibilités est extrême… [L]a dernière administration Trump était liée parce que… il y avait un niveau de contrainte… [Dans] une seconde administration Trump, ce ne sera peut-être pas le cas. » Dans un scénario de rupture totale, la confiance serait inexistante. Bien que des zones d’alignement existent en théorie, elles pourraient ne pas exister dans la réalité si les deux parties sont très antagonistes l’une envers l’autre.

Dans un scénario de rupture totale, les États-Unis et le Mexique mettraient fin à leurs relations de partage de renseignements ou les réduiraient. Les responsables du renseignement pourraient cesser progressivement de partager des informations sur les menaces terroristes. Les extraditions coordonnées de barons de la drogue mexicains prendraient fin. Les agences cesseraient toute collaboration productive et les dirigeants n’envisageraient pas de nouveaux accords de partage. Le précédent le plus proche de ce résultat serait le lendemain immédiat de l’arrestation de Cienfuegos, mais en bien pire.

Plusieurs facteurs pourraient conduire à ce résultat. L’un des cas possibles serait que l’un des fils de Joaquín Guzmán, actuellement en détention aux États-Unis, dénonce des responsables mexicains de haut rang. Certains rapports suggèrent qu’ils pourraient détenir des preuves compromettantes sur d’anciens dirigeants mexicains aux plus hauts niveaux du gouvernement. Lors d’un second mandat de Trump, l’image de la collusion des plus hauts responsables mexicains avec des trafiquants de drogue pourrait provoquer la colère des États-Unis. Les menaces persistantes de Trump concernant les droits de douane pourraient également nuire à l’économie mexicaine, obligeant Sheinbaum à réagir et conduisant à une rupture des relations.

Le déclencheur le plus grave serait que les États-Unis violent la souveraineté mexicaine en lançant une attaque militaire contre les TCO. Interrogé sur la situation sécuritaire et l’utilisation de l’armée américaine lors d’une interview en juillet, Trump a déclaré : « Le Mexique va devoir régler la situation très rapidement, sinon la réponse est absolument. » Des rapports de presse suggèrent également que les conseillers de Trump envisagent sérieusement une action militaire contre les TCO au Mexique. Si les États-Unis violent la souveraineté mexicaine et lancent des frappes de drones ou des raids des forces spéciales au Mexique, la plupart des experts s’accordent à dire que cela constituerait une « ligne rouge » pour le gouvernement mexicain.

Une rupture des relations entre les services de renseignement des deux pays renforcerait les adversaires des États-Unis. L’implication accrue des services de renseignement russes au Mexique crée de nouvelles vulnérabilités pour les États-Unis ; le Kremlin pourrait utiliser le Mexique comme base pour organiser des opérations d’espionnage contre les États-Unis. Les TCO bénéficieraient également d’une rupture des relations entre les États-Unis et le Mexique et pourraient opérer plus facilement, sans risquer d’être arrêtés et extradés vers les États-Unis. Si les États-Unis se livrent à des raids militaires au Mexique et s’appuient davantage sur la force brute que sur des arrestations ciblées, le risque d’effusion de sang est important.

Le scénario du joker : une coopération renouvelée et à grande échelle en matière de renseignement

Le scénario le plus improbable pour les services de renseignement américano-mexicains serait que les deux pays collaborent comme ils l’ont fait sous les administrations Calderon et Obama. Un expert avec qui nous avons parlé a déclaré que c’était le « point culminant » de la coopération entre les deux pays – une situation qui ne devrait pas se reproduire avant un certain temps.

Pour que ce futur se réalise, il faut qu’il y ait un niveau significatif d’alignement en matière de sécurité entre les deux pays. On peut imaginer des déclencheurs possibles qui pourraient rapprocher les deux pays. Une possibilité est un autre événement « cygne noir » qui unifierait les craintes américaines concernant une menace géopolitique liée au Mexique. Par exemple, les attentats du 11 septembre ont rendu les décideurs politiques américains beaucoup plus préoccupés par les incursions terroristes depuis la frontière sud.

La coopération pourrait également se produire en raison d’un événement déclencheur au Mexique. L’administration Calderon a cherché à coopérer parce que le problème des TCO était devenu incontrôlable. Une tendance similaire pourrait se produire si la violence atteint des niveaux incontrôlables. Une autre possibilité a été évoquée par un ancien responsable américain avec qui nous avons parlé : la possibilité que des TCO assassinent un haut responsable mexicain. Un tel événement pourrait inciter l’administration Sheinbaum à solliciter une aide importante des États-Unis.

Ce scénario laisse entrevoir une influence accrue des États-Unis au Mexique, qui pourrait revitaliser les liens entre les services de renseignements. Cependant, cela nécessiterait l’abrogation des lois restrictives adoptées sous l’administration Obrador, impliquant à la fois des mesures législatives et exécutives. De plus, une aide américaine à grande échelle ne résoudra peut-être pas le désordre qui règne au Mexique ; comme on l’a vu sous l’administration Calderon, le soutien américain a conduit les TCO à se battre pour le vide du pouvoir après l’arrestation et l’assassinat de leurs dirigeants.

Des repères à rechercher et à créer un avenir plus sûr

Il y a quelques « panneaux indicateurs » de l’avenir vers lequel nous pourrions nous diriger et que les observateurs devraient surveiller dans les mois à venir :

- Les choix de Trump au sein de son cabinet pourraient révéler si le statu quo ou un scénario plus dangereux se dessine. La sélection de Marco Rubio au poste de secrétaire d’État suggère une vision de l’establishment sur les relations entre les États-Unis et le Mexique, tandis que la nomination de Tulsi Gabbard au poste de directrice du renseignement national reflète une position plus « America First ». La nomination par Trump de l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, un ancien agent de la CIA ayant une expérience de la contre-insurrection, signale une approche plus agressive. La confirmation par le Sénat de ces nominations indiquera l’avenir de la confiance et de l’alignement sécuritaire entre les États-Unis et le Mexique.

- La réponse du Mexique aux mesures radicales de Trump est cruciale, notamment en ce qui concerne ses menaces de droits de douane. Fin novembre, l’ administration Sheinbaum a fait allusion à des représailles économiques . Les factions radicales de Morena pourraient faire pression pour réduire le financement de la sécurité ou bloquer la collaboration américaine. L’ampleur des mesures tarifaires de Trump reste incertaine et s’il les met en œuvre, cela pourrait conduire à un scénario dangereux. Cependant, la poursuite des opérations d’infiltration mexicaines et des saisies de fentanyl indiquerait une coopération et un engagement à faire leur « juste part ».

- Les observateurs devront suivre de près la réussite de Trump dans sa réforme de la bureaucratie fédérale au cours des deux prochaines années, en supprimant les protections accordées aux fonctionnaires. Lors de son premier mandat, Trump s’est servi du Mexique comme d’un repoussoir pour ses politiques, mais la bureaucratie n’a pas toujours été réceptive à ses décisions. Si la bureaucratie américaine reflète la perspective de Trump, elle a le potentiel de façonner la façon dont les responsables du renseignement de niveau intermédiaire interagissent avec leurs homologues mexicains dans les années à venir.

Mexico et Washington peuvent se coordonner pour mettre en place un programme commun de renseignement afin de créer une voie plus sûre pour les deux pays. Tout d’abord, les deux pays devraient élaborer un programme bilatéral actualisé. L’administration Sheinbaum devrait devancer Trump et proposer un nouveau programme en matière de sécurité et de renseignement. Les États-Unis auraient besoin de garanties pour réduire l’approvisionnement en drogues illicites dans le Rio Grande et traduire en justice les autorités mexicaines impliquées dans les trafics de drogues illicites. Pour le Mexique, les États-Unis doivent renforcer l’aide aux saisies d’armes à feu illicites et perturber les flux financiers vers le sud avant qu’ils ne traversent la frontière.

Deuxièmement, les deux parties doivent renforcer leurs capacités à comprendre et à répondre conjointement aux défis et menaces bilatéraux, régionaux et géopolitiques. Cela nécessitera de nommer des responsables expérimentés en matière de sécurité et de renseignement et de renforcer la collaboration des responsables de la mise en œuvre des décisions capables de comprendre les complexités du contexte bilatéral. L’objectif sera d’instaurer la confiance et de construire des voies institutionnelles dans lesquelles un programme de sécurité et de renseignement répond aux besoins bilatéraux et aux tensions et exigences géopolitiques.

Troisièmement, les États-Unis et le Mexique devraient renforcer et élargir les collaborations bilatérales en matière de renseignement et de sécurité qui ont donné des résultats positifs. Les renseignements du HSI pourraient bien s’aligner sur le programme que le secrétaire Garcia souhaite développer.

Pour atteindre cet objectif, les deux gouvernements doivent trouver des moyens de partager efficacement les renseignements relatifs aux activités criminelles transfrontalières, telles que le trafic de drogue, la traite d’êtres humains, le commerce illégal d’armes et les crimes financiers.

Parallèlement, les autorités américaines et mexicaines doivent améliorer leurs programmes, prendre des mesures et allouer des ressources suffisantes (financières et humaines) pour faire des progrès concrets et immédiats dans la lutte contre ces problèmes des deux côtés de la frontière. Le développement d’opérations d’infiltration des deux côtés de la frontière pour s’attaquer aux marchés criminels et des arrestations de haut niveau pour démanteler les organisations criminelles seraient révélateurs de ces progrès.

S’appuyer sur les forces et les faiblesses des résultats obtenus depuis le début des administrations Sheinbaum et Trump pourrait permettre aux deux pays de collaborer sur la voie incertaine qui nous attend, en construisant un avenir plus sûr.

par Aics-sr | Mar 14, 2025 | Moments d'histoire

In-Q-Tel : la société d’investissement de la CIA

In-Q-Tel (IQT) est une organisation à but non lucratif, juridiquement indépendante, qui a été conceptualisée et agréée par la CIA, avec laquelle elle a toujours des contrats. IQT investit dans des start-ups du monde entier qui développent des technologies considérées comme avantageuses pour la mission de la communauté du renseignement américain. Depuis l’avènement d’In-Q-Tel, d’autres entités, comme l’armée américaine, ont suivi le mouvement et créé des sociétés d’investissement qui chevauchent le clivage entre les secteurs public et privé.

Images provenant de : IQT

1 Devise, symboles et histoire de l’IQT

1.1 Mission

La mission d’In-Q-Tel est

« être le premier partenaire de confiance pour identifier, évaluer et exploiter les technologies commerciales émergentes pour la communauté de sécurité nationale des États-Unis et les alliés de l’Amérique. »

[ source ]

1.2 Logo

Source : Wikipédia

1.3 Histoire

Les origines de la société de capital-risque se trouvent dans les larges pouvoirs discrétionnaires de dépenses de la CIA, tels qu’établis par la loi sur l’Agence centrale de renseignement de 1949, seulement deux ans après la fondation de cette agence.

La CIA a créé In-Q-Tel en 1999. Norman Augustine, ancien PDG de Lockheed Martin, en a été le premier dirigeant. L’une des raisons pour lesquelles IQT a été fondée est que la CIA a estimé qu’elle pourrait suivre plus efficacement les technologies émergentes en externalisant une partie de sa recherche et développement. Bien que l’organisation ait été initialement axée sur les États-Unis, elle a élargi son champ d’investissement à l’international. Elle s’efforce de connecter les communautés du renseignement et de la défense au secteur privé, où la R&D se déroule naturellement.

[ source , source ]

1.4 Organisations similaires

Depuis l’avènement d’In-Q-Tel, différentes organisations se sont inspirées de cette initiative et ont créé leurs propres sociétés d’investissement. Par exemple, l’armée américaine a lancé sa propre initiative de capital-risque appelée OnPoint Technologies en 2002. La NASA a créé Red Planet Capital, qui investit également dans les technologies émergentes.

[ source , source , source , source , source ]

2 In-Q-Tel en tant qu’organisation

2.1 Structure de l’entreprise

Bien qu’In-Q-Tel soit une société juridiquement indépendante, elle est directement financée par le budget de la CIA pour la Direction des sciences et de la technologie. IQT dispose d’un budget annuel qui lui permet de réaliser des investissements en actions dans des entreprises du secteur privé. Le Centre d’interface IQT (IQT Interface Center, QIC) s’efforce de combler le fossé entre la CIA et IQT. Le QIC communique les besoins ou les problèmes à IQT, qui tire ensuite parti de sa position dans le secteur privé pour essayer de trouver des solutions.

IQT réalise généralement entre douze et quinze investissements annuels, dont la valeur varie entre un demi-million et trois millions de dollars américains. In-Q-Tel, comme de nombreuses sociétés d’investissement, fonctionne comme un observateur au sein du conseil d’administration des sociétés dans lesquelles elle investit. Cela permet à IQT d’avoir un accès direct aux informations sur la société et les produits dans lesquels elle investit. In-Q-Tel se réserve également le droit de se retirer des investissements. En tant qu’organisation à but non lucratif, tous les gains accessoires sont réinvestis dans les opérations d’IQT.

In-Q-Tel est présente à Singapour, Londres, Sydney et Munich. Ces bureaux permettent à l’organisation d’investir dans des entreprises sur le terrain en dehors des États-Unis et de collaborer avec les services de renseignement de ces pays. Ces bureaux profitent à la fois aux intérêts des États-Unis et à ceux de leurs partenaires alliés.

[ source , source ]

2.2 Chiffres clés

Steve Bowsher : est devenu PDG d’In-Q-Tel en 2023. Il est chargé de mettre en œuvre la mission d’IQT. Il a précédemment occupé le poste de vice-président exécutif et associé directeur général chez IQT. Bowsher est diplômé de Harvard et a obtenu son master à Stanford.

Matt Strottman : occupe le poste de directeur de l’exploitation (COO) et supervise les investissements et l’analyse de portefeuille.

[ source , source ]

2.3 Recrutement

Méthodes

In-Q-Tel recrute via son site officiel. Les personnes intéressées peuvent postuler à ses offres d’emploi pour commencer leur processus d’embauche.

[ source , source ]

Exigences

In-Q-Tel recherche des personnes qui correspondent à ses valeurs fondamentales : service, leadership, vision d’avenir, intégrité, inclusion, confiance et investissement dans les personnes. IQT a des restrictions spéciales concernant les entrepreneurs indépendants, les personnes interdites de travailler sur des contrats de la CIA et les personnes qui ont travaillé chez QIC dans les douze mois précédant la date de leur candidature. Selon l’offre d’emploi, la citoyenneté américaine peut être requise.

[ source , source ]

2.4 Liens avec d’autres organisations importantes

De nombreux partenaires d’In-Q-Tel sont des gouvernements et des entités gouvernementales. Il s’agit notamment du FBI, du Cyber Command américain, des services de renseignement britanniques et australiens. La nature internationale de l’investissement d’IQT lui permet de collaborer avec les alliés américains.

Certains observateurs confondent In-Q-Tel avec l’Intelligence Advanced ResearchProjects Activity (IARPA) . L’IARPA est une organisation de recherche dépendant du Bureau du Directeur du renseignement national des États-Unis qui, comme In-Q-Tel, s’efforce de répondre aux besoins de la communauté du renseignement américain, mais dans le cadre gouvernemental.

[ source , source , source , source , source ]

2.5 Investissements

IQT dispose d’un vaste portefeuille d’investissements publics, allant de l’IA et de la cybersécurité aux technologies matérielles. Parmi les bénéficiaires notables des investissements d’In-Q-Tel figurent Acalvio, qui se concentre sur la protection contre les menaces de l’IA, Q-CTRL, qui se concentre sur l’infrastructure de l’énergie quantique, et Lucidworks, qui travaille également dans le secteur de l’IA. IQT a également investi dans Keyhole, qui est devenu plus tard Google Earth.

À chaque investissement, IQT devient observateur au sein du conseil d’administration et reçoit une participation au capital. De ce fait, IQT est dans une position particulièrement éclairée en matière de startups et d’investissement. En 2016, plusieurs des onze administrateurs d’IQT avaient démontré des liens financiers avec certaines startups, ce qui a fait craindre un conflit d’intérêts au sein de l’entreprise.

[ source , source , source , source , source ]

3 L’avenir

Tant que la communauté du renseignement aura besoin d’innovation technologique, In-Q-Tel aura sa place dans le budget de la CIA. In-Q-Tel est un actif dynamique qui permet à la CIA d’exploiter de nouvelles technologies sans avoir recours à des investissements gouvernementaux. Cette société est également à but non lucratif, ce qui lui permet d’investir plus facilement dans diverses entreprises du monde entier. Elle a un historique d’investissements réussis, ce qui a contribué à définir son rôle au sein des communautés de l’investissement, de la recherche et du développement et du renseignement.

Malgré le rôle crucial d’In-Q-Tel, certains facteurs pourraient avoir un impact sur son travail à l’avenir. Par exemple, les différentes administrations américaines auront des opinions divergentes sur les allocations budgétaires. Cela pourrait avoir un impact sur le montant d’argent que la CIA est en mesure d’accorder à In-Q-Tel. John Ratcliffe, qui a prêté serment en tant que directeur de la CIA en 2025, estime que l’IA et le quantique sont essentiels à la sécurité nationale. Ce sont deux domaines dans lesquels IQT est très impliqué. En outre, In-Q-Tel dispose d’un solide vivier d’actifs, ce qui lui permettra très probablement de survivre à de petites lacunes de financement sans perturber significativement son travail.

[ source , source , source ]

4 Conclusion

In-Q-Tel est une organisation à but non lucratif qui a pour vocation de mettre en relation le secteur privé et la communauté du renseignement des États-Unis. Elle investit dans des entreprises privées qui sont en concurrence pour la recherche et le développement dans des domaines d’intérêt pour les États-Unis. Bien qu’elle reçoive des fonds de la CIA, elle est techniquement un acteur indépendant. In-Q-Tel investit à l’échelle internationale et ses intérêts couvrent une grande variété de domaines. Les investissements d’IQT ne se concentrent pas uniquement sur les investissements dans des entreprises qui peuvent servir les intérêts du secteur public ou qui ne proposent que des produits avec des applications de renseignement ; elle reconnaît la nécessité d’investir dans des entreprises et des technologies qui seront également compétitives dans la sphère privée d’une manière ou d’une autre.

5 questions fréquemment posées (FAQ)

Que signifie In-Q-Tel ?

In-Q-Tel doit son nom au personnage « Q » de James Bond. Q est responsable de tous les besoins technologiques de Bond.

[ source ]

La CIA possède-t-elle un fonds spéculatif ?

Non, la CIA n’a pas de fonds spéculatif. In-Q-Tel est une organisation à but non lucratif indépendante de la CIA, bien qu’elle reçoive un soutien financier de celle-ci. IQT n’est pas non plus un fonds spéculatif, mais plutôt une société d’investissement.

[ source ]

In-Q-Tel est-elle une entité gouvernementale ?

In-Q-Tel est une organisation à but non lucratif. Ce n’est pas une entité gouvernementale et elle ne fait pas non plus partie de la CIA.

[ source ]

Qui finance In-Q-Tel ?

In-Q-Tel est financé par la CIA et, par conséquent, par les contribuables américains.

[ source ]

Quelle est la taille du fonds In-Q-Tel ?

La valeur exacte du fonds In-Q-Tel varie d’une année à l’autre en fonction du budget que la CIA est en mesure d’allouer et des bénéfices accessoires réalisés par l’entreprise tout au long de l’année. Cela dit, depuis 2011, IQT a reçu plus de 1,2 milliard de dollars pour ses opérations. En 2024, les actifs d’In-Q-Tel étaient évalués à plus d’un milliard de dollars.

[ source , source ]

par Aics-sr | Mar 14, 2025 | Moments d'histoire

La Camorra s’étend au-delà de Naples

La Camorra est l’un des quatre groupes criminels organisés les plus puissants et les plus anciens d’Italie. Ses principaux concurrents sont la Cosa Nostra, la Ndrangheta et la Sacra Corona Unita. La Camorra a débuté ses opérations en Campanie, en Italie. Elle est spécialisée dans le trafic de substances illicites et le blanchiment d’argent. Le succès de la Camorra en tant qu’entreprise criminelle en fait une cible de choix pour diverses organisations chargées de l’application de la loi.

1 Symboles et histoire

1.1 Symboles

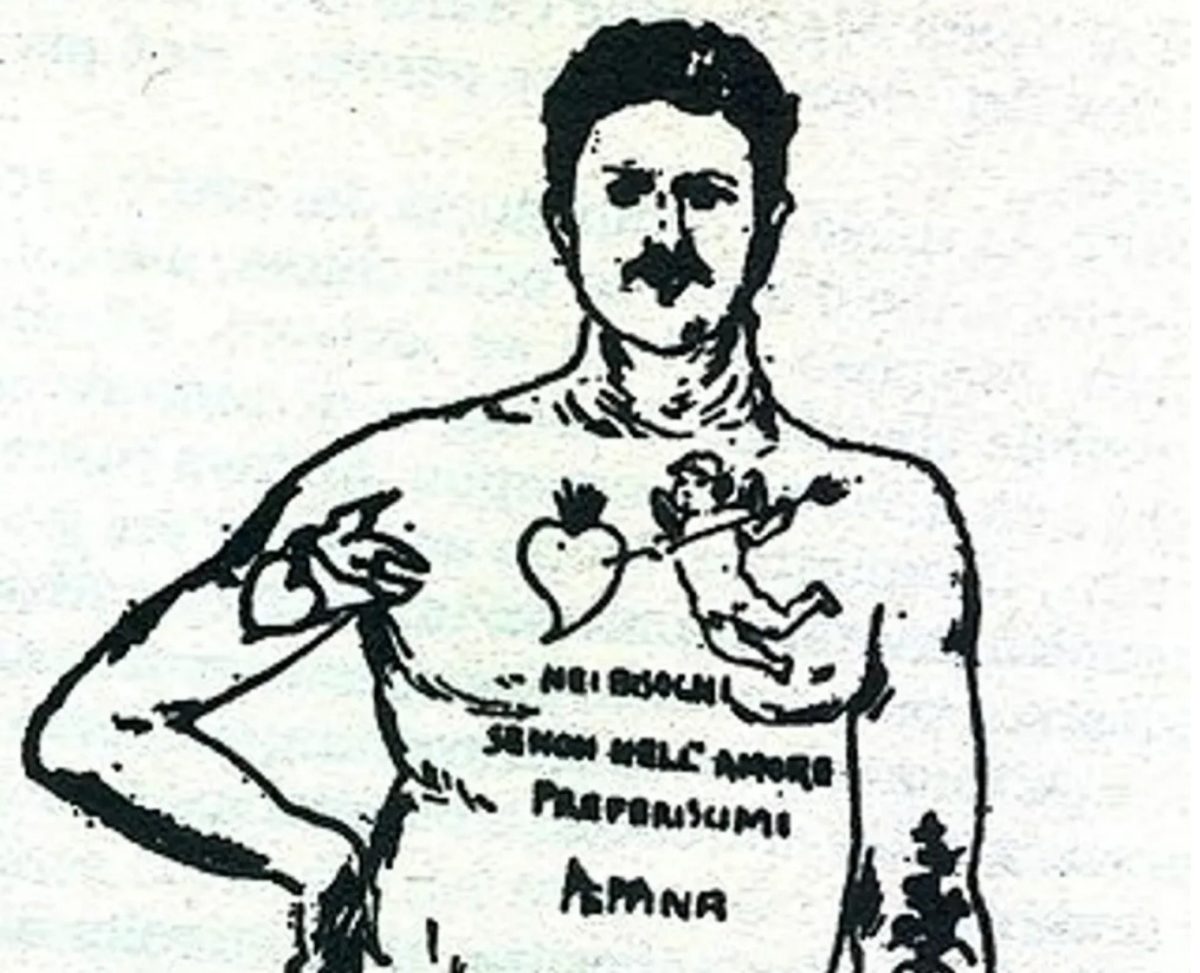

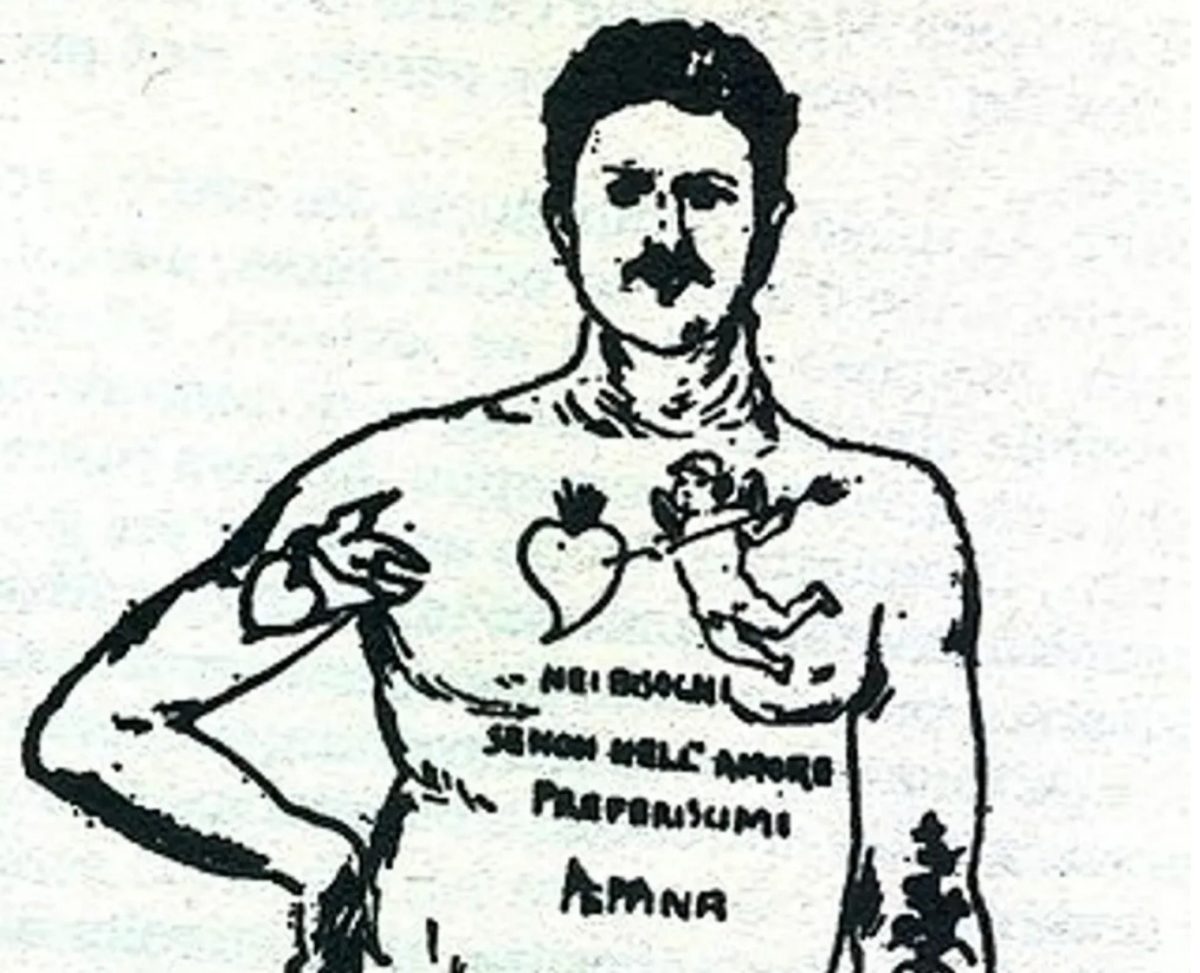

Un dessin de 1905 représentant un Camorrista, par Vittorio Paliotti source : wikipediacommons

Les tatouages sont des symboles importants des groupes criminels, et la Camorra ne fait pas exception. L’image ci-dessus illustre un Camorrista, un membre du groupe de la Camorra. Les tatouages et accessoires portés par les membres de la Camorra varient selon les époques et les cellules criminelles. Par exemple, un clan de la Camorra porte des bagues en forme de tête de lion.

[ source ]

1.2 Histoire

Les racines de la Camorra remontent au système carcéral de Naples au XIXe siècle, où le mode de vie permettait la formation de gangs. À leur sortie, les membres de ces gangs de prisonniers ont construit un réseau illicite de contrebande. Leur succès initial était en partie dû aux bouleversements politiques de l’époque. Le groupe se concentrait sur l’extorsion et l’influence des élections locales pour obtenir plus de pouvoir.

La région italienne de Campanie, dont Naples est la capitale. Source : Wikipedia

Dans les années 1920, l’État policier fasciste du Premier ministre italien Mousolini a mené des opérations contre des groupes criminels organisés dans tout le pays. Après ces opérations, on pensait que la Camorra avait été éliminée. Cependant, le groupe a connu une résurgence à Naples, établissant des marchés noirs pour la nourriture et d’autres biens. Cela leur a permis d’accumuler du pouvoir politique parmi la population locale. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont travaillé avec les chefs de gangs de la Camorra pour obtenir des renseignements et une protection pour les biens américains. Cela a permis aux gangs de s’enrichir et de consolider leur position dans la société.

1.3 Évolution

Dans les années 1970, les revenus annuels de la Camorra équivalaient à 215 millions de dollars américains en monnaie actuelle. Naples devint une plaque tournante du trafic de tabac et de drogue. Les activités lucratives du groupe donnèrent lieu à des conflits internes et à des violences plus généralisées. Dans les années 1980, Raffaele Cutolo et ses partisans tentèrent d’unifier le groupe de la Camorra, qui fonctionnait à l’époque comme un réseau de clans. Raffaele Cutolo créa la Nuova Camorra Organizzata et tenta de consolider son contrôle du territoire et des itinéraires de contrebande. D’autres chefs de clan de la Camorra résistèrent à la création d’un groupe unifié. Cela déclencha une guerre civile.

Ces violences ont attiré l’attention des civils et des autorités. Tout au long des années 1990, les forces de l’ordre ont arrêté de nombreux politiciens corrompus et des figures clés du crime pour combattre la Camorra. Cependant, au lieu de mettre fin à la Camorra, ces arrestations ont entraîné un déséquilibre de pouvoir accru et l’arrivée de nouveaux dirigeants. Aujourd’hui, la Camorra est profondément ancrée dans les quartiers les plus pauvres de Naples par le biais des jeunes trafiquants de drogue.

[ source , source , source ]

2 Organisation

2.1 Actions commerciales

La Camorra se concentre sur le trafic de substances illicites, la contrefaçon, l’extorsion et le blanchiment d’argent. Les sommes importantes tirées de ces activités ont permis à la Camorra d’investir dans des entreprises légitimes, notamment des restaurants, pour blanchir des bénéfices. Un exemple de cela est « Pizza Circo », une franchise de restauration qui a servi de façade au blanchiment de fonds obtenus par l’extorsion et d’autres activités illégales. Cela a permis à l’entreprise de s’étendre au-delà de l’Italie jusqu’à l’arrestation de ses propriétaires, la famille Righi, en 2014. Ils ont été accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour leurs liens avec le crime organisé. Différents clans de la Camorra ont également fait l’objet de mesures de répression policière. Par exemple, en 2014, 540 millions de dollars d’actifs ont été saisis au clan Zasa.

[ source , source ]

2.2 Structure de l’entreprise

Au XXe siècle, la Camorra n’était pas strictement hiérarchisée ou organisée. Il s’agissait plutôt de clans distincts et indépendants qui travaillaient pour leur propre bénéfice. C’est toujours le cas aujourd’hui. La Camorra n’a pas d’autorité supérieure et est composée d’environ cent quatre-vingt clans indépendants qui s’efforcent de contrôler différentes zones de Campanie et contribuent aux activités illégales du groupe. Chaque clan a son propre « capo » ou chef. Aujourd’hui, la désignation de capo reste généralement réservée aux familles dirigeantes.

[ source , source ]

2.3 Chiffres clés

Mario Caterino : Mario est le chef du clan Casalesi. Il a été arrêté en 2011 et purge actuellement une peine de prison à perpétuité en Italie.

Antonio Piccirillo : Antonio est le fils de Rosario Piccirillo, qui a servi comme capo dans l’organisation Camorra. Il s’est élevé contre l’organisation et contre le crime organisé en général. Il a également collaboré avec les autorités et est une figure importante dans la lutte contre le crime organisé, notamment lorsqu’il s’agit de recruter des enfants ou des enfants de gangsters.

Giuseppe Dell’Aquila : Giuseppe, arrêté en mai 2011 et actuellement condamné à la réclusion à perpétuité, est considéré comme le chef du clan Mallardo. On pense qu’il a joué un rôle central dans la gestion des holdings de la Camorra.

Il existe de nombreux autres dirigeants inconnus qui servent de chefs de clans au sein de la Camorra.

[ source , source ]

2.4 Recrutement

Méthodes

Les liens familiaux sont importants pour l’organisation de la Camorra, car les enfants des chefs et des membres du clan peuvent rejoindre l’organisation. La Camorra se concentre également sur les jeunes vulnérables qui peuvent être influencés pour rejoindre le groupe. Cependant, ce recrutement a un côté violent : si une recrue ne parvient pas à exécuter un ordre, elle peut être tuée. Au début, les enfants recrutés vendent de la drogue et commettent d’autres crimes à la demande de leurs chefs. Plus tard, ils s’impliquent davantage dans les opérations de trafic de drogue illicite et la violence de leurs clans.

La Camorra compte de plus en plus sur les enfants pour répondre à ses besoins. Elle utilise les réseaux sociaux pour recruter des jeunes, notamment en diffusant des vidéos présentant des modes de vie luxueux et des promesses d’argent. Les enfants qui rejoignent le groupe sont formés pour devenir chefs de clan et accèdent souvent au poste de capo après l’arrestation des chefs en exercice par la police.

[ source , source , source ]

2.5 Opérations internationales

La Camorra opère en Italie, au Luxembourg, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Monténégro et ailleurs. Elle entretient également des liens avec Al-Qaïda et des groupes criminels albanais. Par exemple, la Camorra fournit des refuges, des faux documents et des armes à feu à Al-Qaïda en échange de stupéfiants, qu’elle fait ensuite passer en contrebande et distribuer. Le groupe a également des investissements légitimes, principalement en Europe occidentale.

[ source , source , source ]

3 L’avenir

La Camorra a concentré ses efforts de recrutement sur les enfants et rien n’indique que cette tendance s’arrêtera ou s’inversera à l’avenir. Ces enfants constituent une base de main-d’œuvre importante que les chefs de clan exploitent à leur propre profit. Étant donné les arrestations continues de chefs de clan, il est probable que des camorristas plus jeunes prendront leur place. Cela pourrait accroître l’importance des médias sociaux et du cyberespace pour le groupe lorsqu’il s’agit de mener des activités de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Le groupe Camorra est bien implanté en Italie, où il dispose d’une base de pouvoir solide, ce qui en fait un défi difficile à relever pour les forces de l’ordre. Il est probable que les opérations de la Camorra continueront de s’étendre à mesure qu’elle recrutera davantage de jeunes membres préparés à devenir des chefs dans le monde criminel.

4 Conclusion

La Camorra est un groupe criminel organisé qui opère par le biais de clans distincts. Ces clans se spécialisent principalement dans le trafic de substances illicites et le blanchiment d’argent. Pour ce faire, ils ont investi dans des entreprises légitimes qui leur servent de façade. Le groupe maintient des opérations internationales, bien au-delà de Naples, son point d’origine. Le groupe a concentré ses efforts de recrutement sur les adolescents vivant dans les quartiers les plus pauvres de Campanie. Ils utilisent les réseaux sociaux et les promesses de richesse pour inciter les jeunes à rejoindre le groupe. L’absence de hiérarchie au sein du groupe Camorra a conduit à une augmentation des combats entre les dirigeants et les membres de rang inférieur.

Le groupe fait l’objet d’une attention particulière de la part de la police et a souffert de saisies d’actifs et d’arrestations de puissants chefs de clan. Cependant, cela n’a pas empêché le groupe de grandir, car chaque clan a son propre capo et une variété de personnes prêtes à prendre la relève en cas d’arrestation du chef du clan.

5 questions fréquemment posées (FAQ)

Que signifie le mot italien « Camorra » ?

L’étymologie du mot « Camorra » est controversée. Certains observateurs pensent que le mot est un composé de « capo » (chef) et de « morra » (jeu de hasard).

[ source ]

Que fait la Camorra ?

La Camorra est un groupe organisé impliqué dans diverses activités criminelles : trafic et contrebande de substances illicites, blanchiment d’argent, extorsion, racket et agression.